3e4 Projet voyage Auschwitz

La fin des centres de mise à mort

Des prisonniers juifs réussirent à organiser la résistance et des soulèvements dans certains camps nazis. Les travailleurs juifs se soulevèrent dans ceux de Treblinka, Sobibor et Auschwitz-Birkenau, soit dans trois des six camps d’extermination ou centres de mise à mort.

1) Les révoltes des déportés :

A Treblinka,

ils avaient fixé de se révolter le 2 août 1943 car Heinrich Himmler avait annoncé aux SS lors de sa visite en février qu’il comptait fermer le camp. Ils s'emparèrent de toutes les armes qu'ils purent trouver : piques, haches, armes à feu volées dans l'armurerie du camp et mirent le feu au camp. Dans le chaos de la révolte, les prisonniers se jetèrent en masse contre les clôtures pour tenter de fuir le camp. Les pertes furent nombreuses et 500 des 850 Juifs présents dans le camp furent tués. Sur la centaine de fugitifs qui réussirent à échapper aux recherches, environ une moitié d'entre eux était encore vivante à la fin de la guerre.

A Sobibor,

le 14 octobre 1943, des prisonniers, sous la direction de Léon Feldhender, tuèrent 11 gardes SS et auxiliaires de police, et mirent le feu au camp. Environ 300 d’entre eux s'échappèrent. Plus de 100 d'entre eux furent repris, puis exécutés. Le 19 octobre, Himmler ordonna la destruction de Sobibor. Il démonte toutes les installations et dynamite les chambres à gaz et tous les bâtiments en dur, puis laboure le sol et replante des pins, afin qu’il ne reste aucune trace visible des crimes commis.

Gare de Treblinka où arrivaient les convois de déportés juifs

Gare de Sobibor où arrivaient les déportés juifs

2) Les centres « libérés » par l’armée rouge :

Fin novembre 1944, Heinrich Himmler, sachant que la fin de la guerre était proche car les armées alliées avançaient, donna l’ordre d’arrêter les opérations de gazage et de démanteler les installations de mise à mort afin de cacher ce qu’il s’y passait.

Majdanek

Les forces soviétiques qui libérèrent le camp de Majdanek près de Lublin en Pologne, en juillet 1944 furent les premières à pénétrer dans un important camp de mise à mort. Peu de temps avant, environ 230 000 personnes y furent assassinées : le camp était vide, contrairement à celui d’Auschwitz (voir étude de cas).

Belzec

A l’automne 1942, les nazis firent déterrer et brûler les cadavres puis détruire les installations de Belzec. Au printemps 1943, tous les cadavres avaient été brulés. Les prisonniers restants sont soit abattus, soit déportés à Sobibor et assassinés. Il est définitivement démantelé entre décembre 1942 et juillet 1943. Les nazis installent ensuite un Ukrainien et sa famille dans une ferme et plantent des arbres. L’armée soviétique libère la zone du camp de Belzec à l’été 1944. Seuls deux prisonniers du Sonderkommando, Rudolf Reder et Haïm Hirszman, ont survécu à la guerre et ont témoigné devant diverses commissions d’enquête sur les crimes nazis.

Les libérateurs furent confrontés aux atroces conditions des camps nazis, ils y découvrirent notamment des tas de cadavres non inhumés. Ce n'est qu'après la libération des camps que toute l'étendue des horreurs nazies apparut pleinement. Pour les survivants des camps, le retour à la normalité s'annonçait long et difficile.

Carte des camps de concentration et centres de mise à mort en Pologne

La libération d'Auschwitz

1) La libération :

Le 18 janvier 1945,

Face à l’avancée rapide de l’Armée rouge, le camp fut évacué dans l’urgence : « les marches

de la mort » entraînèrent sur les routes 58 000 prisonniers. Elles furent organisées dans le

but de cacher les crimes nazis. En effet les détenus, libérés et vivants pouvaient témoigner

des crimes qu’ils avaient endurés.

Les nazis quittèrent ensuite le camp après avoir détruit les crématoires II et III (le 20 janvier)

et le crématoire V (le 26 janvier) et incendié les entrepôts du « Kanada ».

Les milliers de détenus jetés sur les routes furent contraints de marcher 55 kilomètres soit

plusieurs jours dans le froid et la neige, sans nourriture, jusqu’à ce qu’ils atteignent Gleiwitz.

Au moins 3 000 d’entre-deux perdirent la vie. Ceux qui ne sont pas morts d’épuisement ou qui

n’ont pas été abattus pendant ces marches furent transférés dans les camps de concentration

où beaucoup moururent.

Les "marches de la mort"

Le 27 janvier 1945,

les troupes soviétiques entrèrent à Auschwitz, Birkenau et Monowitz et libérèrent environ 7 000 prisonniers dont la plupart étaient malades et mourants. Ils virent des centaines de cadavres éparpillés et des détenus trop faibles pour bouger.

Des témoignages décrivaient leur apparence « certains souriaient mais d’autres n’en n’avaient pas la force, ils étaient des squelettes humains ». Dans son récit sur les derniers jours à Auschwitz, l'écrivain italien Primo Levi décrit la situation qui régnait à l'arrivée des libérateurs en ces termes : « Nous nous trouvions dans un monde de morts et de larves. Autour de nous et en nous, toute trace de civilisation, si minime soit-elle, avait disparu. L'œuvre de transformation des humains en simples animaux initiée par les Allemands triomphants avait été accomplie par les Allemands vaincus ».

De nombreuses preuves du meurtre de masse existaient encore à Auschwitz. Si les Allemands avaient détruit la plupart des entrepôts du camp avant de fuir, les Soviétiques découvrirent, dans ceux qui restaient, les effets personnels des victimes.

Confrontés à l’horreur, les soldats des armées alliées ne disposaient d’aucune équipe médicale, ni d’instructions particulières pour secourir les détenus qui continuèrent à mourir sous leurs yeux, victimes des épidémies ou d’indigestions.

2) La mise en scène de la « libération » d’Auschwitz-Birkenau:

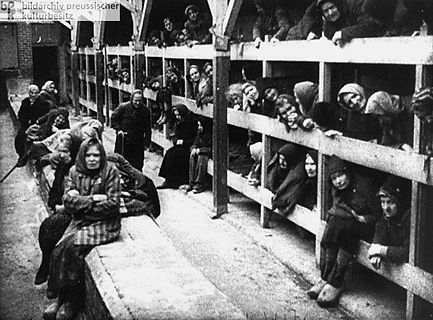

Quelques jours après la libération des camps, les survivants, malades, restés a Auschwitz sont mis en scène et photographiés par les soldats soviétiques. Ils cherchent à donner une vision valorisante de l’Armée rouge grâce à laquelle des vies ont été sauvées. Le cinéaste Voronzov tourna un film, quelques semaines après la libération, en faisant appel à des déportés remis sur pied et à des habitants des environs. La plupart des photos illustrant la libération d’Auschwitz-Birkenau ne sont donc pas prises le moment même, mais plusieurs jours voir plusieurs mois après. D’ailleurs, on peut voir sur les photos que les cheveux des déportés commençaient à repousser.

3) le retour des déportés dans leurs foyers :

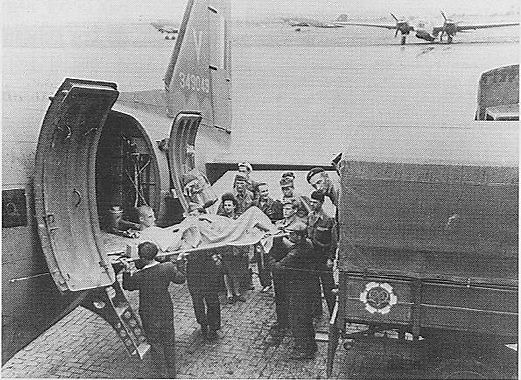

À la Libération, les armées alliées évaluent à 18 millions le nombre de personnes déplacées de leurs foyers. Dès la fin des combats, les rescapés voulurent regagner leurs foyers pour retrouver leurs familles et tenter de reconstruire leurs vies. La lenteur des rapatriements organisés par les Alliés obligea certains rescapés à rentrer des camps par leurs propres moyens.

À la fin de l’année 1945, la plupart d’entre eux ont été rapatriés par les autorités militaires alliées ou le seront plus tard par l’UNRRA (United Nations Rehabilitation and Relief Administration), l’organisme de secours des Nations Unies. Toutefois, à la fin du mois d’octobre 1945, un million de personnes déplacées, dont 250 000 Juifs, principalement originaires d’Europe centrale et orientale, étaient toujours internées, essentiellement en Allemagne (185 000), en Autriche (45 000) et en Italie (20 000).

Parmi elles, les rescapés de la Shoah qui ne souhaitent pas rentrer dans leurs pays d’origine où ils ont subi de terribles épreuves.

Couverture du livre de Primo Levi

Détenus pleins d’énergie accueillant les soldats russes (mise en scène de la libération)

Femmes âgées installées dans une baraque.

(images reconstituées et fausses car en réalité elles étaient envoyées à la chambre à gaz dès leur arrivée)

Retour d'un déporté par avion

4) Le bilan :

Le bilan d’Auschwitz est effroyable :

- 1,1 million de morts,

- 43,525 paires de chaussures trouvées

- 460 prothèses

- 7 tonnes de cheveux humains

- 836 525 vêtements féminins

- 384 820 vêtements masculins

- Un nombre incroyable de brosses à dents, miroirs, brosses à cheveux…

5) Auschwitz-Birkenau après la Seconde Guerre mondiale:

En avril 1945, les autorités militaires soviétiques installent à Auschwitz et à Birkenau un camp de transit pour interner les prisonniers de guerre allemands. Environ 150 d’entre eux y seraient morts de faim. En automne, Auschwitz est fermé, celui de Birkenau l’est au printemps 1946. En 1947, Auschwitz s’ouvre au public : un musée est créé et on peut visiter Auschwitz I et II. Depuis son ouverture on a enregistré 25 millions de visiteurs majoritairement polonais. En 1979, il est mis sur la liste du patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO.

Sources :

http://shoah-solutionfinale.fr/libcamps.htm

http://www.enseigner-histoire-shoah.org/

Livre : Auschwitz 60 après de Annette Wieviorka

Effets personnels des victimes

Entrée du camp Auschwitz-Birkenau

Très peu de centres de mise à mort ont été libérés par l'armée Rouge ou par les Alliés. Certains ont fait l'objets de révoltes tels que celui de Sobibor ou Treblinka, d'autres ont été démantelés par les nazis eux-même (tel que Belzec). Au final, beaucoup de preuves matérielles des crimes nazis ont été détruites (le crématorium d'Auschwitz-Birkenau par exemple) mais certaines sont restées telles que de nombreuses affaires appartenants aux déportés.

Par Coralie et Lou